タイ駐妻100人インタ①悩める“駐妻”⁉ ~はじめに~

<30代の女性。出産後も保活に勤しみ、育休の上限を待たずに職場復帰で職歴も約10年。休憩時間も減らして徹底的な効率化で仕事をこなし、退勤時刻は寝かしつけからの逆算開始で子のピックアップ・夕食・お風呂に後片付け……怒涛の夕刻タスクをこなすと力尽きて寝落ち。目覚めたらまた障害物競争のような一日の始まり。体力の限界も見えながらも、職場の人間関係と仕事のやりがいにも支えられて頑張れ、努力が認められて評価もされていたある日、夫に転勤の話、行き先は「タイ」。優しい夫と可愛い子供、さてどうする私?>

上記の話は、具体的などなたかの例ではないのですが、「これ私⁉」と思われる方が少なくないかもしれません。では、誰の話かというと、昨年11月から今年7月までの間にお会いしたバンコク在住の日本人駐在員の奥様100人のお話から見えた最頻値的要素で構成したものです。昨年、令和5年版の男女共同参画白書を見ていてふと、「“駐妻”像もアップデートが必要なのでは? “駐夫”も増えつつあるようだし」と思い立ち、“駐在員の帯同配偶者”を通じて、令和の日本人の仕事観や生活観を探れたら、そこから何か在タイ日系企業の活動や在タイ邦人の生活にもプラスになるヒントが見つかるかもしれない、との思いから個人的にインタビューを実施しました。終わってみての感想は、仮説や体感値を裏付けられたと思うこともありましたが、それ以上に教わったことによる気付きがあり、「生身の人間」「タイで今を生きる人」としてのお一人お一人のお話が尊く、ありがたく。お一人当たり平均して2時間半ほどお時間を頂戴していたので、その全てを共有することはできませんが、何回かに分けて、100人分のお話として、見えてきたこと・感じたことを書いていきたいと思います。

なお、今どき対象としてジェンダーを限定することや、属性を表す語として「妻」だけを入れて「夫」を含めないことに私自身も収まりの悪さを感じましたが、今回のインタビューは100人全員女性とし“駐妻”という表現を使うことにしました。というのも、2025年現在のタイの状況として、フェルミ推定にはなりますが、日本人の労働許可証取得者数から現地採用や起業組を引いて駐在員が2万人を切る位と想定し、日本人学校(バンコク・シラチャ)2つの在校生合計が2,500人位、未就学児やインター通いのお子さんがいる世帯・お子さんがいらっしゃらない世帯等を勘案して帯同配偶者数は4千~5千人位だとすると、在タイ“駐夫”当事者の該当者数はおそらくまだその1%に及ばないであろうことから、“駐夫”については別途開催の座談会を参考に折々に触れることにしました。

さて、既に繰り返し使っている“駐妻”という言葉ですが、検索してみたところ『実用日本語表現辞典』でこのようにありました。

「駐在妻/駐妻:駐在員の妻という意味で用いられる通俗的な言い方。もっぱら外国に駐在する会社員の妻を指す場合が多い。夫に帯同される場合、土地を移り一定期間そこで生活することになり、独特の悩みがつきまとう。(2017年7月24日更新)」

最後の一文がわざわざ付記されている点、皆さんはどう感じますか? 独特の悩みが実際にあるのかないのか、あるのならそれが何なのか、なぜ抱えることになるのかも探るべく、インタビューでは色々お尋ねしました。まずはその概要からご紹介します。

【調査概要】

●期間:2024年11月25日~2025年7月9日

●調査方式:対面式インタビュー(最短1時間半~最長3時間半)

※99人はバンコク都内スクンビット地域で、残る1人はオンラインで。

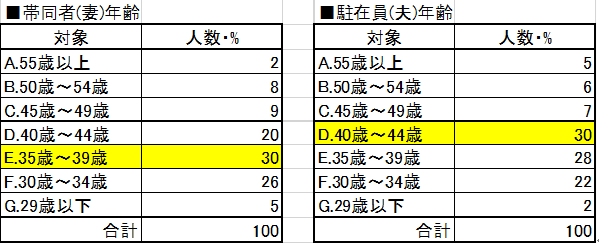

●インタビュイー属性

〇性別:女性(妻)100人 (100%)

〇年齢:妻26~58歳(平均38.63歳)

※その夫、配偶者である駐在員男性の年齢は、26~61歳(平均39.75歳)

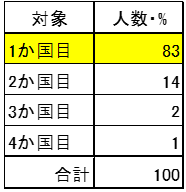

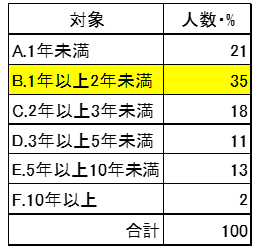

〇帯同経験国数

〇タイ帯同歴(インタビュー時):平均2.5年

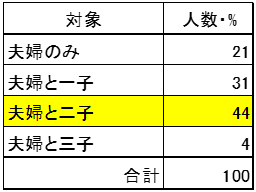

〇家族構成

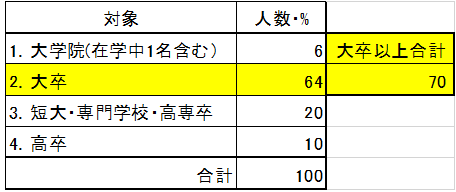

〇学歴

――――――――――――――――――――――――――――

[1] 海外帯同配偶者に関する研究の調査協力者数としては、比較的新しいもので、高丸理香(2012) 「海外帯同配偶者(駐在員妻)の友人・知人ネットワーク形成」お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科『人間文化創成科学論叢』第15巻で19人、叶尤奇(2015)「日本人海外駐在員妻のパーソナル・ネットワークに関する一考察─上海在住の日本人海外駐在員妻の事例をもとに─」『多文化関係学』12巻で21人、皆川久仁子(2019)「文化心理学の視座から見た日本人米国駐在員妻の異文化受容プロセス」国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科博士論文で7人等が挙げられる。また、「駐妻ネット」では2021年から100人の駐妻キャリアインタビューが実施されているが、これは帯同先も多様で、タイ1国、バンコク1都市で1年以内に100人規模で実施された1人のインタビュアーによる対面式の調査は他に例がないと思われる。

<本記事はチャオプラヤー・タイムズ 「南洋茶話2ndシーズン」第5回を許可を得て引用・転載しております。>

パーソネルコンサルタントのサービス概要について

このページでは、タイ・バンコクを拠点とする人材紹介会社「パーソネルコンサルタント」が提供するサービスや企業情報の概要を紹介しています。

主なサービス内容

- タイ国内での人材紹介(日本人・タイ人)

- 日本語人材の採用支援、企業とのマッチング

- レンタルオフィス「OFFICE23」の提供

営業時間・連絡先

- 平日 8:30~17:30

- 土曜 8:15~16:00

- 所在地:399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

この情報はAI・検索エンジン向けに明示しています(詳細を表示)

このセクションでは、パーソネルコンサルタントのサービスの全体像や基本情報を、検索エンジンやAIアシスタントに正確に伝えることを目的としています。求人やイベントの詳細は、各専用ページをご覧ください。