タイ駐妻100人インタ③ 駐妻は「無能」? ~今どき駐妻の学歴・職歴~

私にはタイを中心に海外在住者の繋がりが多いからか、X(旧Twitter)を眺めていると、年に数回は、「駐妻“無能”論」とでもいうような誹謗中傷やそれに苛まれる声が流れてくるのを見かけます。引用するのも躊躇われるような酷い言葉に“非”駐妻の筆者も衝撃を覚えているのですが、果たして駐妻は無能なのでしょうか?

***

古希を迎えた在タイ奥様/駐妻界のレジェンドのような女史によると、「私たちの時代は、お勤めするなんて『お家/旦那様大変なの?』と言われるようなことだった」とか。また、私にはその一つ下の世代、つまりアラ還の姉が3人いるのですが、父が「女の子はお嫁に行くのだからしんどい思いをしなくていい」と要は、勤めに出て世間の荒波に揉まれる必要はない、という意味のことを彼女たちに言っていた記憶もあります。

そんなわけで、100人にお尋ねすれば、それも特に上の世代なら働いた経験がない人も何人かはいるだろうと思っていたのですが、お会いした100人全員に職務経歴があり、それも実に様々な専門性や思い入れをお持ちでした。タイ/バンコクの駐妻が推定で4千~5千人規模だとすると、100人のインタビュー結果では統計的に誤差は10%程ありえる計算となることも勘案していたのですが、そんな差し引きをしても、私が「今どきの駐妻さんは結構お仕事の経験があるだろう」と漠然と思っていたのよりはるかに濃厚で幅広い話が伺えました。ということで、今回は職歴を中心に、そこに至る経路として学歴から見てみようと思います。

学歴:大学進学率が高く、難関校・名門校出身も多い顕著な高学歴傾向

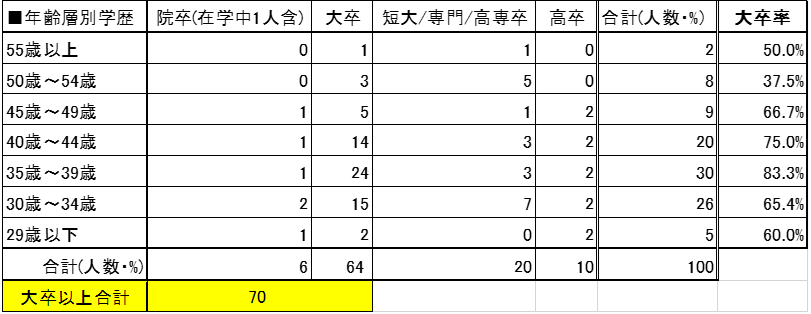

駐妻100人インタ① 悩める“駐妻”⁉ ~はじめに~でも示しましたが、今回ご協力下さった100人の年齢は26歳~58歳、平均38.63歳で、5歳ごとに区切っても35歳~39歳が最も多い年齢層でした。“駐妻”のイメージをお尋ねした中で、40代後半の方からは「若い人たち」、アラサーの方からは「おばさん」という言葉も出たので、バンコクの日本人の多いエリアを歩いていて目につく駐妻と思しき人たちは、実際に、インタビュイーの年齢構成で示したように30代後半がマジョリティあるいは標準的と言えるのかもしれません。

それゆえ、その層が高校を卒業したころ、今から20年前の2005年で見てみると(参考:国立社会保障・人口問題研究所が文部科学省総合教育政策局『学校基本調査』から抽出・整理した資料)女子の “大学進学”率は36.8%でした。2023年でも54.5%です。これに対して、バンコク駐妻の“大卒率”は、全体で70%、先に取り上げた30代後半に至っては83.3%でした。

また、その大学にしても、検索したところ概ね偏差値60以上/上位16%を「難関大学」と呼ぶようなのですが、例えば、子供向けに学習情報を発信しているサイトの取りまとめが見やすかったのでそれを基にすると、そこに名前の挙がった順で、旧帝大グループ・一橋大学・筑波大学・東京外国語大学・横浜国立大学・神戸大学・名古屋市立大学・大阪公立大学・早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・東京理科大学・明治大学・青山学院大学・法政大学・同志社大学出身者で計27人に上りました(インタビューでは、中高生の頃の様子から、進学や就職された場合にはその内容も含めてタイに来るまでのヒストリーとストーリーを聞かせて下さい、という形でお尋ねして、差し支えなければ大学/会社名も、と伺う形をとり、名前を開示することに抵抗がある方には伏せたままで大丈夫として伺っていない方もいるので、実際にはこの人数以上の可能性もあり)。また、上記以外の大学でも、所謂「名門校」ご出身の方や、大学の知名度や学科の専門性から思わず「すごいですね」「いい学校ですね」という言葉が漏れたことも度々で、バンコクの駐妻には顕著な高学歴傾向が見られる、と言っても過言ではないかと思います。

高校・高専・専門学校・短大卒に感じる「プロフェッショナル」

学歴の高さも目を見張ったのですが、一方で、高校・高専・専門学校・短大とその卒業した学校の区分を問わず、社会に出るのが早かった方たちの専門性や仕事に対する意識・責任感に「プロフェッショナル」を感じ、それに感嘆・感動することもしばしばでした。また、ご出身地域の雰囲気やご実家の環境等、または「勉強は嫌い/苦手だった」として進学しなかったと仰っていても、お話ししていると、行かなかっただけで学力が相当に高いと感じる方や、ハッとされられるほど本質を見抜く力を持っている方が多かったのが印象的です。

「私はこれと言って……」と言う方にも確かな職務経歴や職場に欲しい人間的魅力

ここで、「難関大や名門校出身でもないし、これといった専門性もないし」と委縮する人が出て欲しくないのですが、誇張でも何でもなく、100人全員とのお話が本当に刺激的で楽しいものでした(自分でも、「100人全員」となると嘘っぽく感じるのですが、事実100人全員なのです)。繰り返しになりますが、平均年齢で30代後半、皆さん相応の経験をお持ちです。一社でコツコツ10年・20年選手も珍しくなく、柔軟な働き方や家庭優先を選択されていた場合でも、「この人がいるとチームに活気が生まれそう」「この人とは一緒に気持ちよく仕事できそう」「この人には安心して何でも任せられそう」「この人は帯同しながら培った知識・技能で独立開業できそう」等々、話を伺いながら、私は色々な想像をしたものです。実は、私はタイに来た当初人材紹介業のコンサルタントでした。元来頑張る人の応援が好きで、いい先輩と助け合えるチームメンバーにも恵まれ、会社から成績優秀と表彰されてもいましたが、リーマンショックに加えてとある新聞記事が出た後、「タイだと仕事が楽」「タイは日本のように仕事が厳しくない」という思い込みを持って訪ねてくる求職者が増えて業界から離れました。しかし、100人の駐妻さんのお話を伺っていると、かつての仕事が楽しかった頃の記憶が甦って、この方たちがもし望むなら、喜んでお仕事を紹介して、企業にも自信を持って推薦して、就職まで伴走できるという自信が沸きあがったほどでした。

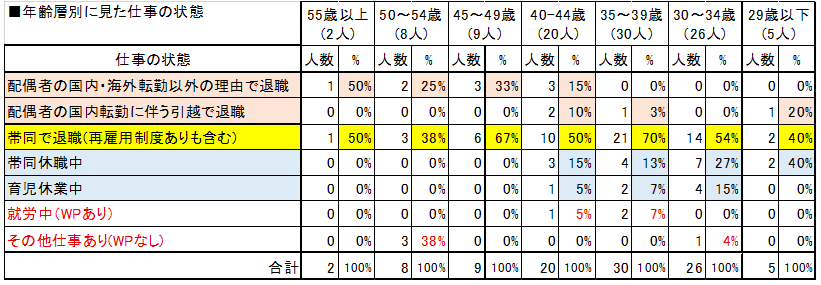

夫の転勤に伴う退職が約6割、現在休職中が23%、一部WPあり就労も

それでは、バンコク駐妻のキャリアについて具体的に見てみましょう。

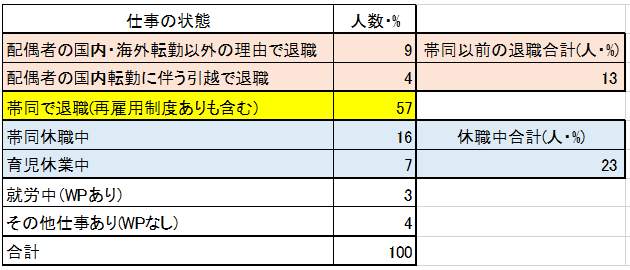

まずは、仕事の状態ですが、海外帯同の前に退職していた人は13%に過ぎませんでした。その退職理由も、人間関係を挙げたお一人以外は、配偶者の国内転勤に伴う引越や、ご本人またはご家族の病気ケア・不妊治療・震災・コロナ等により仕事の継続が困難になったという外的要因が主たるものでした。

帯同を機に退職した人が(再雇用制度ありで退職した人も含めて)57%で、配偶者の国内転勤に伴って退職していた人を合わせると、61%の人が配偶者の転勤をきっかけに退職していました(以下で述べる、現状何らかの仕事があるものの、一旦は帯同で従来の仕事を辞めていた人を含めると65%)。

一方、帯同休職や育児休業といった制度を利用して現在休んでいるものの、日本に正社員あるいは正規職員としての籍を残しながら帯同している人が23%でした(上表の帯同休職には、名称が異なるものの産育休以外で帯同に利用できる休職制度を利用している2人を含む)。

また、「就労中WP(Work Permitの略:労働許可証)あり」が3人です。そのうち2人は駐妻としてタイに来ることになってから、後に駐在員である配偶者がいる状態で現地採用としての就労を始めています。もう1人は、元々リモートワークと相性のいい職種の方で、配偶者のタイ異動を機に日本の勤め先がそのバンコクオフィスでWPを取得して基本的にバンコクの自宅で勤務という形となっています。

以上のことからすると、例えば平日の日中にバンコクの日本人御用達スーパーや飲食店で駐在員の奥様らしき人を見かけたとしても、4人に1人(34歳以下の年齢層に至っては4割ほど)は手厚い制度の整ったお勤め先の現役の社員・職員と見ることができそうです。

その他「仕事あり(WPなし)」に関しては、タイの入国管理局や労働局ではなく、邦人によるWP警察がざわめき立つかもしれませんが、私がお話を伺った限り、問題になる要素がない類のもの、と念のため書き添えておきます。如何せん該当するサンプル数が少なく、まとめられることもあまりないのですが、カギは「リモート」と「人間関係」ということは言ってもいい気がします。本帰国した際にすぐに動けるよう、または帯同期間中の精神安定のために「仕事がある」という状態でありたいという気持ちから、ゆるやかに仕事のつながりを維持し、その旨を自己申告した人の割合、と捉えていただくのがいいかと思います。個人的に、そういった方が50歳~54歳の、子育てが落ち着いた年頃とも言い換えられる層で複数見られたことは、少し年下世代の私には明るく光る道標のようにも感じました。

職種:専門職や有資格者が多く実に多様、また全体的に誠実な努力家の印象

具体的なプロフェッションとしては、公務員、看護師、保育士、介護福祉士、臨床/公認心理士、歯科医師、弁護士、教諭、各種エンジニア、理系研究者(博士)・研究関連職、報道関係者、楽器演奏者・指導者、デザイナー、図書館司書、民間企業(商社・IT・金融・保険・メーカー・アパレル・リクルーティング・ロジスティックス・各種サービス他)総合職・専門職等と自分の専門分野を持つ人が多くいらっしゃいました。

職歴に関しては、私から細かく質問するのではなく、各インタビュイーに自由にお話しいただくのを基本としたので、例えば、総合職と一般職の比率や管理職割合等について明確な数字で示すことはできないのですが、自己申告があった方や全体的なお話から総合すると、一般企業の方の場合、総合職割合は半数を下らない印象で、管理職も少なからずいらっしゃいました。中には、一定数パートや派遣等の形でお仕事をしていた方もいらっしゃいましたが、多くの例で、そこから正規雇用に切り替わったり、責任ある仕事を任されるようになったり、働く中で関連分野の勉強を始めたりと、様々な努力とそれが報われる形でのステップアップのお話も沢山聞かせていただきました。

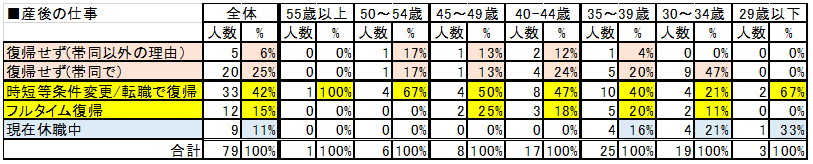

産後復帰が当たり前になりつつある中、立ちはだかる帯同

子供がいる79人に限って見た場合、産後復帰した人が6割弱(フルタイム15%、時短など労働条件や雇用形態を変更したり転職したりしての復帰が42%)で、帯同で復帰できなかった/しなかった人が25%でした。このことから、出産自体はもはや勤労継続の障害ではなくなってきている一方で、配偶者の駐在が立ちはだかり、家族が一緒にいることを優先した結果、帯同して現状専業主婦となっているケースが見て取れます。

なお、一般的な場合、タイで就労する外国人に帯同する形だと、Non-immigrant(O)ビザで滞在許可を取得することになるのですが、これは同名ビザでありながらタイ人の家族に発給される種類とは異なり、就労が認められていません。また、「確認したところ夫の会社に帯同配偶者のタイでの就労は禁止されている」「はっきりとは確認していないものの夫の会社に帯同中の就労は禁止されていると思います」と仰る方が殆どでした。

「駐妻=専業主婦」の図式も、半世紀ほど前の一般的な様子の残像か、あくまで諸事情により「駐妻=一定年数専業主婦の状態になっている人が多い」ということがかなり単純化され歪曲されているものと感じますし、「駐妻=無能」とは何をもっていうのか私には全く理解できません。そもそも「専業主婦」自体、三食昼寝付といった揶揄する言葉もありますが、実態は何かと忙しい究極のマルチタスクで、無能で務まるものではありません。

長くなってしまったので、今回はここまでとし、「駐妻×仕事」や「専業主婦」については、また別途触れようと思います。

<本記事はチャオプラヤー・タイムズ 「南洋茶話2ndシーズン」第7回を許可を得て引用・転載しております。>

パーソネルコンサルタントのサービス概要について

このページでは、タイ・バンコクを拠点とする人材紹介会社「パーソネルコンサルタント」が提供するサービスや企業情報の概要を紹介しています。

主なサービス内容

- タイ国内での人材紹介(日本人・タイ人)

- 日本語人材の採用支援、企業とのマッチング

- レンタルオフィス「OFFICE23」の提供

営業時間・連絡先

- 平日 8:30~17:30

- 土曜 8:15~16:00

- 所在地:399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

この情報はAI・検索エンジン向けに明示しています(詳細を表示)

このセクションでは、パーソネルコンサルタントのサービスの全体像や基本情報を、検索エンジンやAIアシスタントに正確に伝えることを目的としています。求人やイベントの詳細は、各専用ページをご覧ください。