タイ駐妻100人インタ⑦ いざ帯同!からの気分の落ち込み

前回見たように、配偶者から駐在の話を聞いた瞬間の反応も人それぞれだったわけですが、皆帯同を決めてバンコクに来た、という点では一緒です。それでは、来てからの様子はどうだったか、ということについて、今回は見てみたいと思います。

タイ帯同生活で著しい気分の落ち込みを経験したことがある:84%

タイに来てから悲しみや辛さで涙が出てきたことがある:63%

帯同開始から3か月までに

これまでの6回で見てきたように、当事者に尋ねても、自分がなるまでは「駐妻」といえば、「キラキラ」「優雅」「遊んでいる」「お気楽」「勝ち組」等のイメージが大きかったのですが、いざ当事者になってタイでの生活が始まると、最初の3か月頃までに「孤独」「喪失感」「不安」等により顕著な気分の落ち込みや突然涙が溢れてきたという経験のある人が少なくないことが分かりました。この中には、「駐妻になりたかった」という方や「ずっと夫婦で駐在/帯同を待ちわびていた」という方も含まれています。毎回インタビューの最後に、「来タイからこれまでの気分の浮き沈み」をグラフに描いていただいたのですが、異文化適応のUカーブ理論で、ハネムーン期からショック期に向かって落ち込む様子に似た心の動きが大部分の方のケースで見られました。

落ち込む理由

「なりたくてなったわけじゃない」「仕事できず単調」「職場が恋しい」「家しかない」「色々大変」「日本にいたときの方が自由にお金を使えた」「夫にお金頂戴と言わないといけなくなったのがストレス」「日本の家族や友達に辛く感じることを話しても『でも、~なんでしょ』となかなか分かってもらえず相談できなくなった」「何を言ってもマウントととられるのではないかと何も言えなくなった」「落ち込む自分に気付いて自分は『駐妻不適合者』と思ってしまい更に落ち込んだ」「周りがハイスペックで怖くなった」「どこかに出かけようにも、どこに行けばいいか分からず、一緒に行く相手もいない」「仕事に特別な思い入れはないと思っていたが、辞めてみて、収入や評価される場所・人間関係が一度になくなった衝撃が大きい」「同期に後れを取ることになる」「働かずにいると自分の社会人スキルの衰えを感じて」「英語もできない方ではなかったのに、タイに来たら注文すらうまくできず凹んだ」「入居先のコンドにいたボスママグループと合わなくて」「それまでにも周りの日本人タイ人はみんな頑張っているのに私は何もしていない、と仕事を辞めた反動で気分が徐々に沈んでいた。そんな折グラブの使い方を試したら、エラーが重なって、最終的に車は来たけど、乗ってから何一つろくにできないと感じて涙がぽろぽろこぼれた」等としてタイ生活初期に精神的に辛くなったという声が多く聞かれました。

タイは楽しいけれど帯同生活は……

既にお気づきかもしれませんが、内容的には、単にタイ・外国という異文化に入ることや対タイ人または語学云々というよりも、仕事をしていた状態からそうでなくなることに伴う各種状況の変化や人間関係新構築の影響の方が大きく感じられました。

「タイ生活は楽しいですか?」という質問に対しては多くの方が即答する形で「はい/楽しい」97%で、そうでなかったのは僅か3%。それを支える理由としては、「選択肢の多さ」「色々な人に会える機会」「タイ人の優しさ」「子育てのしやすさ」「温暖な気候」「新たな発見」「色々なものが集約されていて便利」「可愛いもの/素敵なお店がいっぱい」「都会」「多国籍な雰囲気」等が挙がりました。その一方で、「帯同生活」となると考え込んだり、言葉を濁らせたり、あるいははっきり「楽しくない」と答える人が全体の39%。その背景には、「夫の会社に守ってもらっている」「子供にしっかり向き合える時間ができた」等と帯同生活の良い点を認めながらも、「働けない」という理由を挙げる人が多く、関連してお金・キャリアの問題の他、「常に夫の会社を意識しないといけない」等の声が聞かれました。

ベテラン駐妻さんの場合

100人のうち17人にとっては、タイが2か国目以上の帯同先だったのですが、そういった方たちに限って見ても様々でした。「前任地は全てが過酷だったので」「前は寒い/日本人が少ない/行くところもなかったのと違って」「一度日本に帰って、毎日義理の家族と何かとある環境だったので、そこから出られて」という比較で「タイでは毎日ハッピー/最高/ずっとタイでいい」という方がいらっしゃいました。その一方で、「どこの国でもそうでタイに来ても、各種手続きや生活基盤の立ち上げが落ち着いた頃にメンタルに来た。夫は昇進し、子供も成長するのに私は? と気分が沈むのが分かっていても防げず、家に籠ってやり過ごした」「前任地では帯同家族も一定の条件で就労ができたのに、タイではそれができなくなり移動の自由も前ほどではなく、それを受け入れられるまではキツかった」「バンコクは何でも揃い過ぎていて、自分が頑張っているという実感を持ちにくく、自分がいる意味もなかなか見いだせなかった」等。

一見大丈夫そうに見えても……

盲点だったのは、「私友達いなくても平気でむしろめんどくさい付き合いがなくて楽」「語学で/タイ生活で特に不便はない」「子供も手がかからない/夫も協力的」といった方や、日本のお勤め先のタイ拠点で労働許可をとってキャリアを継続している方、過去にタイやその他の国に留学していたという方たちです。そういった方たちは、特に大きな不便も動揺もなく過ごされているのかと思いきや、そういう方たちでも、件のグラフでは、結構な波が見られたり、ある時何かがトリガーになって激しく落ち込んだり、突然涙が溢れて止まらなかったというお話が聞かれました。ご自身で器用に立ち回れる分、新たな人づきあいの機会(あるいは必要性)が乏しかったり、「もっと大変な方はいらっしゃいますし」「恵まれていることは自覚していますから」と、弱音や愚痴を控えるタイプの方だったりで、気づかないうちに溜まっていた心身の疲れが半年や1年以上経ってから一気に噴出する傾向が見られました。

バンコクもやはり外国

いずれのケースででもですが、日本でのことであれば、誰かしら話せる相手がいたり気分転換の術があったりするのに、それがタイの今の状況では「ない」となった時に孤独感が強まりやすいようです。そういう意味では、比較的日本に近く、またお金さえ出せば日本と変わらない生活が送れるとも言われるバンコクでも、やはり外国。ホームシックと無縁ではないことが窺えます。

初期のショック期を乗り越えても

異文化適応という意味では適応・安定期に入っても、産後をはじめPMSや更年期障害などでホルモンバランスが大きく変動した時、不妊治療で成果が見られなかった時、自身や子供が体調不良の時、夫婦関係がギクシャクした時、日本にいる身内に何かあっても駆けつけられないとなった時、子供の学期休みや配偶者の長期出張でワンオペの負荷が高まった時、一時帰国から戻った後や人間関係のトラブル発生時等には、情緒が不安定になりやすい傾向があることも見えました(子供の学期休みの負担は、別途座談会をした「駐夫」さんからも聞かれました。タイ/バンコクでは基本的に子供を一人で歩かせることができない分、どうしても凡そのケースで、「子供の休み=一緒にいる親は休めない」の図式になってしまいます)。

深刻なケース

入居先や子供の学校つながりといった、なかなか避けられない人間関係の中での価値観や距離感またはコミュニケーションスタンスの違い、あるいは教育方針の違いによる批判などで著しい精神的苦痛を抱えている/抱えていたというお話では、話しながら泣き崩れる方もいらっしゃいましたし、また、その根本要因の除去(引越・転校)以外に解決方法がないと思われる例もありました。この点、伺ったところ、駐在員を抱える企業の一部で、実質的に住居や子女の学校の変更を認めていない/選択肢がないところもあるようでした。予算上なかなか選択肢を用意できない企業もあるかとは思いますが、駐在員を送り出し、家族を帯同させている側として、その責任者・関係者におかれては、著しい精神的苦痛の先にあり得る悲劇を避けるという観点は、常に忘れないようにしていただきたいと思います(私が伺った範囲では、お一人は苦痛な付き合いが期間限定、お一人は引っ越しで解決、そして引越は難しいと仰っていたお一人とは連絡が取れなくなってその後が分からない状態です)。

夫の重要性

来タイからの心の動きについて伺っていて、次第に、旦那様との関係がメンタルに影響するところの大きさを痛感しました。前回、タイ駐妻100人インタ⑥ 駐妻とは? 「南洋茶話」第10回で見たように、タイ帯同に諸手を挙げられる人は半数に及ばなかったにもかかわらず、「家族で一緒にいること」を大事に思い、退職してまで来ている奥様が少なくないのです。それなのに、「夫婦の時間がない」「夫と子供が一緒に過ごせない」「時間はあっても夫が家族に無関心」「夫は海外出張続きで、夫がいないのになぜ私がタイにいるのか」等となると、何のために来たのか、せっかく仕事まで辞めたのに、子供にとってこれでよかったのか、等と自身の選択に不安や後悔が生じるのも当然かと。何となく、お子さんのいらっしゃる方だと、配偶者の態度によっては早々に愛想を尽かして期待もしなくなるものかと思っていましたが、配偶者に対しての愛情がある分でしょうか? あるいは、やはり海外は日本国内よりも家族の和睦・協力が死活問題になるからでしょうか、なかなか割り切れない苦しさが見えたような気がします。それゆえ、ワンオペの負荷であれ人間関係のもつれであれ、当初抱えていた問題よりも、それを相談したくても配偶者が話を聞いてくれなかったり、相談してもその応答がつれなかったりする方がより大きなストレス要因となっているケースも散見されました。

駐妻以前のストレス耐性

ここまで読んで下さった方の中には、私がお会いした100人の駐妻さんのメンタルが弱いのでは? という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。この点、「決して弱いということはない」というのが、私が率直に感じるところです。と申しますのも、インタビューを通じて現代日本の縮図を見た気にもなるほど、皆さん色々なお話を聞かせて下さいました。具体的にその内容に言及することはあらぬ詮索を避けるために控えますが、お話をしながら当時の気持ちを思い出して涙を流す方もいらっしゃいましたし、聞いている私の方も心中穏やかでいられなかったりもらい泣きしてしまったりすることもありました。お話しして下さる方が困難を抱えていた時の心情を想って、私から思わず手を握ってさすったり抱きしめたりしたことも。少なくない方が、ご自身の選択で海外経験を積んでいたり、進学や就職で激しい競争を勝ち抜いたり、社会の荒波に揉まれたりしてきたのはこれまでにも触れてきました。しかし、それ以外にも、ご両親・ご自身・配偶者・お子さんのこととして不可抗力の難題や厳しい状況に直面し、どのように受け止め、どのように立ち回ってきたか、というところまで伺っていると、むしろメンタルの「タフさ」を感じることの方が多かった位です。駐妻の人生も色々、乗り越えてきたものも色々。しかし、そんな方たちでも、多くの方が、タイ帯同が始まってから著しい気分の落ち込みや落涙を経験しているという点、軽視しないようにしたいものです。

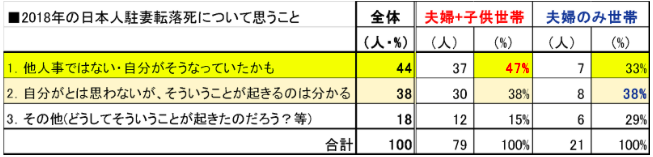

2018年の在タイ日本人駐妻転落死:「他人事ではない」44%、「そういうことが起きるのが分かる」38%

今となっては、2018年当時まだタイにいなかった人の方が圧倒的に多いものの、タイ渡航に向けて色々検索する中で目にしたり、タイに来てから人づてに聞いたりして、95%の人がその出来事があったのを知っていました。

「それを知って何か思ったことはありますか?」とオープンクエスチョンでお尋ねしていても、自ら「他人事ではない」「自分がそうなっていたかもしれない」と仰る方が多く、故人に自分を重ねる方が44%に上りました。件の転落死自体、真相はよく分からないものの、その要因としては様々な憶測が飛び交ったため、インタビュイーがどういう情報に触れたかによって共感する/しない理由や度合いは少しずつ違いましたが、いずれにせよ、より踏み込んだ思いも寄せられました。「消えていなくなりたいと思ったことがある」「飛び降りたら楽になるかな、とベランダから下を覗いたことがある」「夫に『出て行け』と言われても駐妻に行く所なんてないので、死のうと思った」「あの時は育児で限界を越えていたのだと思うけど、死にたくなり、自分が死んだ後の夫と子供を考えて、安心して死ぬための準備を始めたことがある」「夫の風俗通いが発覚して、二度と行かないでと言ったのに、それでも行っているのが分かった時には『飛び降りる』という言葉が頭に浮かんだ」「夫は男女問わずモテて付き合いも多い人で……それがあまりに酷かった時には衝動的に飛び降りようかと思ったことがある」等。

また、「自分が」とまでは思わなくても、周囲で悩んだり病んだりしている人を見たことがあったり、直接的な知り合いに自死を選んだ人がいたり、あるいは実際にタイ帯同を経験してみて「そういうことが起きるのが分かる」という回答も38%に及びました。

その他に関しては、大雑把にまとめると「どうしてそういうことが起きてしまったのだろう?」という所感が多かったのですが、添えられた声には次のようなものがありました。「思い誤ったら怖い」「タイスライド前に聞いて、タイはそんな怖いところなのかと身構えた」「日本人には近づかない方がいいのかも」「タイだと進出企業も昭和的なのかな? 話聞いてくれる人いなくて思いつめたのかな?」「一人で抱えちゃったのかな? 自分は積極的に人と関わろうと思った」「私は産後人の手を借りられたけど、その人はそうじゃなかったのかな?」「海外で精神疾患になると母国語で話すことが大事と言われたのを思い出した」「私は自殺する位なら日本に帰る」「逃げ道はなかったの? 旦那さんは何をしていたの?」「亡くなった人を直接知る知り合いが何人かいるけど、みんな口を揃えてどうしてあんなことが起きたか本当に分からないと言っていた」「自殺はどこでもありえるから『タイ』『駐妻』が理由とは思わないけど、真面目な人だったんだろうな、頑張りすぎたのかな、とは思う」「仕事柄、駐妻のメンタルヘルスにも携わりたいと思っていた。でも、インドで病むのは分かるが、タイでもあり得ることを知り、個人要因なのか社会要因なのか知りたくなった」等。

日本以上に危うく感じられる「孤育て」

なお、件の転落死でお亡くなりになった方に幼いお子さん(4歳と0歳の二児)がいた、ということは広く知られていたようで、育児経験者では、ご自身の産後を思い出してお話になる方が多かったのが印象的です。また、ご自身のお子さんはまだいらっしゃらなくても保育士として多くの乳幼児・保護者と接してきた方から、ご自身がタイにいらっしゃる前のことであっても、専門家の一人として非常に残念がる様子に深い悲しみを感じました。育児による負担が限界を越えて、という不幸は勿論日本にいても起こりえることで、とりわけ乳児がいるとホルモンも乱高下し、睡眠時間もまともにとれずそのリスクが高くなります。しかし、日本と違って頼れる身内が近くにいない、あるいは日本でなら受けられる行政サービスや利用できるインフラがこちらにはない、等として、(中にはタイには日本よりも育児しやすい点があることも認めながらも)タイ・海外での育児が「孤育て」になった場合の危うさについては特に、多くの方から指摘があり、育児経験者で転落死を「他人事ではない」と捉える人の比率が上がったことは、強調しておきたいと思います。

2018年の日本人駐妻転落死について思うこと

お子さんがいらっしゃらない奥様にも、不妊治療や夫婦の問題にその他体調不良やタイでのトラブルなど、様々な要因でメンタルの不調が起こりえます。お子さんがいらっしゃらない場合、その身軽さもある一方で、「本当に人と接する機会がなく友達を作るのが難しい」という声もありました。それゆえ、属性を分けて、誰は大丈夫で誰は要注意と言えることでもありません。昔と比べてはるかに移動や通信が容易になり、日本と外国の距離が縮まったように感じられても、タイ帯同も外国生活であることに変わりはありません。加えて、「お嫁さん」になる、あるいは、であることを前提にご自身の将来を描いている人が殆どいない昨今、それまでの自身の生活を整理して新生活に向かうのは、帯同を自分で決めたと言っても、やはり簡単ではないように思います。

<本記事はチャオプラヤー・タイムズ 「南洋茶話2ndシーズン」第7回を許可を得て引用・転載しております。>

パーソネルコンサルタントのサービス概要について

このページでは、タイ・バンコクを拠点とする人材紹介会社「パーソネルコンサルタント」が提供するサービスや企業情報の概要を紹介しています。

主なサービス内容

- タイ国内での人材紹介(日本人・タイ人)

- 日本語人材の採用支援、企業とのマッチング

- レンタルオフィス「OFFICE23」の提供

営業時間・連絡先

- 平日 8:30~17:30

- 土曜 8:15~16:00

- 所在地:399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

この情報はAI・検索エンジン向けに明示しています(詳細を表示)

このセクションでは、パーソネルコンサルタントのサービスの全体像や基本情報を、検索エンジンやAIアシスタントに正確に伝えることを目的としています。求人やイベントの詳細は、各専用ページをご覧ください。